| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9

| Производственная деятельность фирмы «Анатра» |

|

Адаменко, Матиас и другие...

Наряду с копированием в Одессе предпринимали попытки создания самолетов оригинальной конструкции. Прежде всего, следует отметить двухместный расчалочный моноплан Василия Хиони, представленный в 1912 г. на проводимый военным ведомством конкурс аэропланов. Неудачи начались еще при перевозке по железной дороге к месту проведения конкурса, когда самолет получил повреждения. Определенные хлопоты доставлял двигатель — впервые примененный в России 100-сильный «Гном», имевший еще недоведенную конструкцию. Тем не менее, после ремонта аппарат Хиони успешно выполнил почти всю конкурсную программу. Но «под занавес» порыв ветра снес самолет в дренажную канаву, окончательно выведя его из строя. И все же военные решили поощрить конструктора. 20 декабря 1912 г.[1] начальник Генерального штаба Я. Жилинский представил в Военный совет доклад, в котором ходатайствовал о выдаче Хиони поощрительной премии в размере 8000 руб. (для сравнения — премия за третье место составляла 10000 руб.).

Производственная база

Французское наследие

Сроки выполнения заказов устанавливались довольно жесткие. Так, первые 8 аэропланов следовало представить военной приемке к 31 августа 1915 г., а изготовление всей партии по контракту № 4995/1785 завершить к 31 декабря. Но сроки оказались безнадежно сорванными — к декабрю ни одна машина сдана не была. Ввиду устарелости заказанной модели 30 декабря в контракт внесли изменения — вместо «Вуазенов LA» фирма должна была изготовить такое же количество аппаратов модели LAS, что также не могло благотворно повлиять на ускорение темпа производства. Свою лепту в срыв сроков вносила неритмичность поставок комплектующих и полуфабрикатов, многие из которых приходилось заказывать за границей. Например, в течение сентября-декабря 1915 г. «Анатра» приобрела в нейтральной Швеции товаров на 135000 крон — главным образом, колес для «Вуазенов» и «Моранов», а также поковок. Лишь частично удовлетворял потребности одесской фирмы в авиадвигателях московский филиал «Сальмсона», поэтому в ожидании импортных поставок стали практиковать сдачу самолетов, переставляя один мотор с одного аэроплана на другой. Собственных проблем также хватало. Так, в мае 1916 г. оказалось, что все помещения предприятия заняты более, чем полусотней собираемых самолетов различных моделей, а строительство «казенных» (т.е. финансируемых за счет государственной субсидии, а не контрактных средств) сборочных ангаров лишь начато. Это вынудило просить об очередной отсрочке. В результате к 1 августа 1916 г. военной приемке сдали 100 «Вуазенов» — ровно половину из числа заказанных. После этого «Анатра» приступила к производству модифицированных самолетов, получивших обозначение «Вуазен Иванова», или «В.И.». В их конструкцию внесли ряд изменений, предложенных летчиком 26-го корпусного авиаотряда подпоручиком Петром Ивановым, что несколько улучшило летные данные. В частности, при том же двигателе максимальная скорость увеличилась на 20 км/ч (почти на 20%). Достигнуть такого результата удалось ценой чрезмерного облегчения конструкции, в результате чего пострадала столь необходимая во фронтовых условиях прочность. Но вскрылся этот недостаток позже, а пока 28 августа 1916 г. в Петроград отправили радужный отчет о заводских испытаниях опытного аппарата «В.И.», а сам самолет передали для фронтовых испытаний в 36-й корпусной авиаотряд. 7 октября было утверждено решение выпустить к концу года вместо сотни остававшихся в постройке «Вуазенов LAS» столько же аппаратов «В.И.». Интересно, что это решение приняли задним числом, поскольку первые 5 аэропланов Иванова сдали заказчику еще 27 сентября. Изготовление ста «В.И.» (сер. №№ 527-626) удалось завершить только 17 июня 1917 г. К тому времени они уже считались морально устаревшими и непригодными к боевому применению. Представляет интерес своеобразие финансовых отношений фирмы и заказчика. А. Анатра, ссылаясь на внесенные в конструкцию изменения, требовал увеличения контрактной стоимости самолета «В.И.» на 1000 руб. по сравнению с базовым LAS. Военное ведомство признало факт потери фирмой 720 руб. на каждом «Вуазене Иванова», тем не менее, настояло на сохранении прежней стоимости.

«Вуазен» был далеко не единственным французским самолетом, выпускаемым «Анатрой». Например, 6 апреля 1915 г. был подписан контракт, предусматривавший поставку 15 «Фарманов XXII» по 7300 руб. за единицу и 40 «Ньюпоров IV» — по 8000 руб. Все «Фарманы» (сер. №№ 98-112) были сданы, а с «Ньюпорами» дело оказалось сложнее. 20 аппаратов (сер. №№ 161-180) военные приняли до марта 1916 г. Однако бессмысленность продолжения выпуска этих устаревших самолетов стала очевидной, и вместо оставшихся 20 «Ньюпоров» решили построить самолеты «Моран-Парасоль». Но и они произведены не были — в начале весны заказ перевели на новые аэропланы «Анаде». 17 августа 1916 г. было дано официальное распоряжение прекратить производство монопланов «Ньюпор» и «Моран», а изготовленные комплектующие передать как запчасти в авиашколы. Тем не менее, 12 декабря поступил заказ еще на 10 «Моранов G» по 7500 руб. за единицу. Вероятно, эти машины (сер. №№ 708-717) уже находились в готовом состоянии и были лишь выкуплены военными, поскольку сдали их заказчику всего через 3 дня после подписания контракта. Несколько самолетов этого типа все-таки осталось на заводе, но в обстановке нарастающего беспорядка осени 1917 г. А. Анатра сумел сбагрить их военным. 12 октября «наличной покупкой» (т.е. без предварительного заключения контракта) у фирмы было приобретено 5 «Моранов G», которые так и остались на заводе ввиду отсутствия заявок из школ. В общей сложности в течение Первой мировой войны «Анатра» получила заказы на 65 «Моранов G» и, как минимум, 50 «Ньюпоров IV». Интересно отметить, что 25 августа 1916 г. был принят «Ньюпор» сер. № 180, переоборудованный в учебный биплан. К сожалению, более подробных сведений об этом аппарате обнаружить не удалось. В больших объемах выпускали бипланы «Фарман». В общей же сложности, с ноября 1914 г. по февраль 1917 г. «Анатра» получила заказы на 278 самолетов, разработанных этой французской фирмой, из них 138 «Фарманов IV», 15 — «XVI», 95 — «XX» и 30 — «XXII». В некоторых публикациях встречается упоминание о постройке на заводе самолетов «Фарман XXX» — т.н. «Фарсалей». Действительно, в августе 1916 г. А. Анатра получил комплект чертежей этого аппарата, но ввиду налаживания выпуска самолетов собственной конструкции («Анаде», а затем и «Анасаль»), новая модель «Фармана» в производство так и не попала. Зато 3 ноября 1917 г. был подписан контракт № 102322/31215, предусматривавший поставку сорока учебных бипланов «Кодрон», призванных заменить в производстве «Фарманы». Естественно, ни один самолет этого типа так и не был построен. Еще одной интересной страницей истории фирмы является попытка наладить сотрудничество с Румынией. 30 октября 1916 г. А. Анатра направил в Управление ВВФ телеграмму, в которой сообщал, что румынское правительство предложило ему наладить ремонт и производство самолетов в своей стране. Реакция УВВФ была молниеносной. Уже на следующий день в ответной телеграмме отмечалось: «...Помешать Вашим сношениям с Румынией, конечно, не можем. Но не лучше ли развивать производство для русской армии?». Взвесив все «за» и «против», Артур Анатра отказался от зарубежного предложения. Изделия Декана

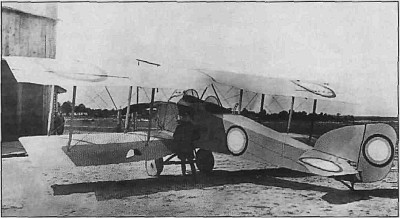

производства германский мотор «Оберурсель» заменили французским 100-сильным «Гном-Моносупап». В итоге получился двухместный биплан-разведчик, которому присвоили обозначение «Анатра» Д или «Анаде». Первый полет прототипа «Анаде» состоялся лишь 19 декабря 1915 г., а в серийное производство его запустили весной следующего года. Вероятно, А. Анатра не спешил внедрять самолет собственного КБ, так как был вполне удовлетворен заказами на аппараты французской разработки. В результате такой проволочки машина, вполне современная в начале войны, к 1916 г. оказалась устаревшей. Тем не менее, ничего лучшего российская промышленность предложить не могла, и «Анаде» стали строить в довольно больших количествах. В марте 1916 г. фирма подписала 2 контракта (№№30160, 32793) на производство 300 таких самолетов. К концу июля 1917 г. удалось заключить еще ряд сделок, предусматривавших поставки более четырех с половиной сотен машин. Согласно данным из фондов Российского государственного военного архива, общее количество заказанных «Анаде» достигло 759 единиц. Из них к концу 1917 г. удалось сдать заказчику менее трети — 225. В это число входили и 24 машины, построенные в июле-октябре 1917 г. с более мощными моторами «Клерже» (110 либо 130 л.с), которые получили обозначение «Анаклер». Интересно, что 47 принятых самолетов не проходили сдаточных испытаний из-за задержек с поставками двигателей. Улучшить характеристики самолета позволяло оснащение его существенно более мощным двигателем. Фактически единственным доступным в России в относительно больших количествах мотором был тот же 150-сильный «Сальмсон» жидкостного охлаждения, который стоял и на «Вуазенах». По мощности он превышал «Моносупап» в полтора раза, но при этом был и более тяжелым, что вынудило внести в конструкцию самолета существенные изменения. Прототип аппарата, получившего обозначение «Анатра ДС» или «Анасаль», поднялся в воздух 25 июля 1916 г. Первые 2 контракта (№№ 91178/18776, 91179/9810) на поставку 400 таких самолетов подписали 14 и 15 декабря. Общее же количество заказанных «Анасалей» достигло 700 единиц. Реально заказчик принял только 46 машин по первому контракту, а к выполнению остальных договоров даже не приступали. Лишь несколько таких самолетов попало во фронтовые части, несколько осело в одесском 1-м авиапарке, а еще 28, прошедших военную приемку, по состоянию на 31 декабря 1917 г. оставались на заводе. Опытные конструкции

Практически одновременно с ним на испытания вышел еще один тяжелый самолет — т.н. «Двухвостка Хиони», он же «Анатра» ВХ или «Анадва». Его конструктор В. Хиони соединил два удлиненных фюзеляжа «Анаде» общим центропланом, наверху которого разместил гондолу для стрелка. Мощности двух 100-сильных «Моносупапов» для такого гибрида явно не хватало, и построенный весной 1917 г. второй экземпляр «Двухвостки» с использованием фюзеляжей «Анасалей» оснастили 140-сильными «Сальмсонами». Испытания показали, что в таком виде «Анадва», в принципе, может использоваться в качестве бомбардировщика, но его летные данные уже не отвечают требованиям времени. Тем не менее, ввиду отсутствия перспектив получения более современных бомбовозов, «Анатра» в октябре 1917 г. подписала контракт № 101830/29617 на производство полусотни «Двухвосток» для Эскадры воздушных кораблей, который по понятным причинам выполнить не удалось. Пытаясь заинтересовать своим самолетом Морское ведомство, летом 1917 г. Хиони оборудовал опытный экземпляр поплавковым шасси. Но 11 августа машина, управляемая самим конструктором, потерпела аварию при посадке на воду в районе Одессы, что поставило крест на ее морской карьере. Осенью 1916 г. вышел на испытания самолет «Анатра» ДИ или «Анадис», построенный в габаритах «Анасаля», но оборудованный гораздо более прогрессивным, чем «Сальмсон», 8-цилиндровым мотором жидкостного охлаждения «Испано-Сюиза» мощностью 200 л.с. Один из контрактов на поставку «Анасалей» предусматривал возможность комплектации части этих самолетов новыми двигателями, но из-за проблем с выпуском «Испано-Сюиза» в России «Анадис» так и остался в единственном экземпляре. Также не строился серийно одноместный истребитель-моноплан «Анамон» («Анатра» ДМ), опытный образец которого (сер. № 420) прошел испытания в июне 1916 г. Одним из наиболее загадочных аппаратов «Анатры» является трехместный аппарат с двойным управлением «Анарено». Упоминание о работах по его постройке относится к началу 1917 г., но более никаких подробностей об этом самолете обнаружить в архивах не удалось. Рискнем лишь предположить, что «Анарено» представлял собой увеличенный «Анасаль» под 220-сильный мотор «Рено» (наличие именно такого двигателя на заводе «Анатра» установлено доподлинно).

Во многих исследованиях упоминается о сборке на «Анатре» летающих лодок Д. Григоровича, однако в архивах никаких сведений об этом обнаружить не удалось. Вероятнее всего, на предприятии занимались лишь ремонтом гидропланов Черноморского флота. Интересно, что А. Анатра предлагал создать специализированный палубный самолет. По замыслу, он должен был представлять собой небольшой двухместный аппарат с мотором «Гном-Моносупап». В январе 1916 г. А. Анатра посетил Севастополь для уточнения спецификации и согласования деталей, но развития проект не получил. Симферопольский завод Анатра

К концу сентября 1916 г. строительство завода в основном завершили, и встал вопрос о типе самолета для производства. Поначалу в Симферополе намеревались разместить заказ на 150 «Анасалей», но затем вместо них решили развернуть выпуск 100 истребителей «Ньюпор XI». Однако и эти машины строить не стали, отдав предпочтение более современным «Ньюпорам XVII». Соответствующий контракт № 32504/4682 подписали лишь 30 января 1917 г. В соответствии с ним, сотню истребителей и комплекты запчастей предстояло сдать до конца июня. Цена одного самолета без мотора, винта и вооружения составляла 11000 руб. Внедрение «Ньюпоров» в производство сильно отставало от намеченных сроков, что было вызвано самыми разными причинами. Например, вместо техдокументации завод получил разобранный образец истребителя, а на просьбу руководства предприятия предоставить альбом чертежей УВВФ ответило, что таковой в его распоряжении отсутствует. Не справлялось военное ведомство и с поставкой моторов. Оказалось также невозможным выдержать спецификацию по некоторым узлам. Так, в конструкции шасси дюралюминиевые трубы пришлось заменить стальными. Состояние дел на предприятии неплохо характеризует акт обследования, проведенного в августе 1917 г. На заводе насчитывалось около 370 рабочих. Производственные постройки общей площадью более 2500 кв. саженей вполне допускали интенсивную работу, но вот обеспеченность оборудованием составляла всего 60%. Насчитывалось только 67 станков и 18 двигателей общей мощностью 85 л.с. Не хватало даже ручного инструмента. Был отмечен недостаточный уровень технической подготовки дирекции, а также плохое состояние подъездных путей. Вопиющим признали привлечение в военное время квалифицированных столяров-авиастроителей к изготовлению... мебели! Находясь под прессингом руководства предприятия, военный приемщик поручик Станюкович 27 сентября 1917 г. выдал удостоверение о приемке первых 50 «Ньюпоров» (сер. №№ 101-150) «по внешнему осмотру» — без испытаний в полете. Подобное решение вызвало гнев УВВФ, потребовавшего отозвать это свидетельство, поскольку «острой нехватки моторов нет». Однако двигатели в Симферополь так и не поступили. Уже после Октябрьского переворота, 5 декабря 1917 г. Станюкович отправил в Петроград рапорт, в котором указал, что принятые 50 «Ньюпоров» в настоящее время собираются (интересно, как он их принимал тремя месяцами ранее — кусками, что ли?), и для проведения летных испытаний просил прислать хотя бы 5 моторов. 19 декабря пришел ответ из УВВФ — на складах моторы «Рон» отсутствуют. 18 января 1918 г. Станюковича обнадежили, обещая прислать в скором времени требуемые двигатели из Архангельска, и 5 февраля он подписал свидетельство о приемке очередных 50 истребителей (сер. №№ 151-200). Таким образом, формально контракт был выполнен, хотя реально ни один (!) самолет не поднялся в воздух. Впоследствии часть остававшихся в Симферополе «Ньюпоров» все-таки получила двигатели, поскольку с января 1919 г., по крайней мере, 10 таких самолетов с анатровскими серийными номерами появились в списках мат-части Добровольческой армии. Для полноты картины отметим, что 17 июля 1917 г. с «Анатрой» был подписан контракт № 39153/20273 на производство второй партии из 200 «Ньюпоров». Вероятно, к его исполнению не приступали. Авиамоторное производство

Разворачивая подготовку к производству двигателей, 19 октября 1916 г. было принято решение откомандировать во Францию за счет фирмы 50 «нижних чинов» для обучения и последующего использования на новом заводе. За рубежом начали приобретать необходимое оборудование. Кроме того, в Англии заказали стальные поковки, а во Франции — алюминиевые из расчета на первые 100 моторов. В дальнейших планах А. Анатры было строительство на одной площадке с авиамоторным производством автомобильного завода. Но реальность внесла существенные коррективы в эти планы. Прежде всего, возникли трудности с получением заграничного оборудования. В частности, в начале 1917 г. часть уже оплаченных станков (110 единиц на общую сумму 1,2 млн. франков) французское правительство задержало до весны для удовлетворения собственных потребностей. Как докладывал уполномоченный по строительству авиазаводов в Приазовском районе п-к Мезенцев, к 26 апреля 1917 г. на авиамоторное предприятие не поступила ни одна единица оборудования, хотя готовы стены и земляной пол первой и второй очередей корпусов, корпус первой очереди перекрыт, и завершения постройки можно ожидать к июлю месяцу. В мае заказанные во Франции станки были наконец переданы представителю фирмы в Париже. Однако встревоженный политической ситуацией на родине А. Анатра попытался задержать часть ценного оборудования во Франции до стабилизации положения в России. Под предлогом возможной потери станков при доставке морским путем ввиду возросшей активности германских подводных лодок, он предложил организовать в Париже «параллельную мастерскую». Изготовленные в ней детали поступали бы в Симферополь на окончательную сборку. Военные отнеслись к предложению со скептицизмом, заявив, что доставка деталей будет не менее рискованной, чем станков. В итоге представители А. Анатры стали попросту саботировать отправку оборудования. По состоянию на 13 февраля 1918 г. ни один станок на завод не прибыл. 19 единиц оборудования находились на станции в Симферополе, 54 — в Архангельске, а еще около 300 не покинули пределы Франции. Всю вторую половину 1917 и первые месяцы 1918 гг. между администрацией «Анатры» и УВВФ велась бесконечная переписка по поводу различных отсрочек с выполнением контрактов, последняя из них — на 6 месяцев — была предоставлена 10 апреля 1918 г. Но это уже не имело ровно никакого значения — авиамоторный завод в Симферополе скончался, так и не родившись. В огне и буре революции

А. Анатра также попытался продать УВВФ остававшиеся на заводе устаревшие «Фарманы» и «Мораны». Однако в начале апреля в Управлении решили отложить проведение такой операции «до выяснения ситуации с эвакуацией предприятия». И все же нельзя исключить, что из 88 «Фарманов», принятых в 1918 г. советской авиацией, часть была выпущена в Одессе. В марте в Одессу вступили австро-венгерские войска. Большевистские власти не сумели организовать эвакуацию «Анатры», чему в немалой степени поспособствовало противодействие рабочих завода. В итоге австрийцы захватили вполне работоспособное предприятие с хранящимися на складах самолетами, среди которых насчитывалось 111 «Анасалей», 63 «Анаде» и 68 «Фарманов» (еще 149 «Анасалей» находились в цехах в разной степени готовности). Австрийцы не допустили к контролю над заводом ни представителей УНР, ни сменившей ее Державы Гетмана П. Скоропадского. Мощности фирмы были обращены на удовлетворение потребностей им-ператорско-королевской авиации. Правда, ни морально устаревшие «Фарманы», ни маломощные «Анаде» интереса не вызвали, а вот «Анасаль» был признан вполне подходящим для использования в качестве учебно-тренировочного самолета. 12 апреля его приняли на вооружение под обозначением «Анатра» C.I, a 5 мая подписали контракт, предусматривавший поставку 200 таких машин. Выполнение заказа представлялось вполне реальным, поскольку на заводе находилось почти 250 моторов «Сальмсон» (поставки их в Одессу с петроградского и московского авиаскладов продолжались вплоть до декабря 1917 г.). Уже 10 июня новому заказчику сдали первые 42 самолета, а в августе — еще 51. Но и в этом случае в события вмешались анархически настроенные рабочие. Вот что писал в своем приказе командующий австро-венгерскими войсками в Украине генерал-фельдмаршал фон Бельц: «Возникший 28 июня на заводе аэропланов «Анатра» пожар, причинивший Им. и Кор.[2] казне убыток в сумме около 7 миллионов крон, есть, без сомнения, дело рук рабочих... Утром 29 июня будут подозрительные элементы... на заводе «Анатра» арестованы и безотлагательно преданы полевому суду...» В общей сложности были уничтожены два десятка подготовленных к отправке аэропланов. Всего к 25 октября австрийцам удалось вывезти из Одессы 66 «Анасалей». Когда в ноябре в городе высадились войска Антанты, они обнаружили на предприятии 123 таких самолета, часть из которых позже попала в белогвардейские формирования. В дальнейшем власть в Одессе несколько раз переходила из рук в руки, и всякий раз «Анасали» из заводских запасов пополняли авиацию той или иной армии. Но производственная деятельность на «Анатре» практически замерла. Власть больше не меняется

Новое руководство предприятия пыталось найти сбыт и другим самолетам. В частности, в июне 1921 г. Управление по снабжению Красного воздушного флота с удивлением отмечало, что в ведомость заказов на текущий год по ГАЗ №11, наряду с ремонтом 30 самолетов и постройкой одного аппарата «Анадва», попала полусотня «Фарманов XX»! В конечном итоге, военным удалось отказаться от этих анахроничных аппаратов, считавшихся устаревшими еще в 1917 г. Последней попыткой хоть как-то использовать имевшийся на одесском предприятии задел стало создание самолета «Хиони № 5», больше известного под романтичным именем «Конек-Горбунок» и считающегося первым советским серийным аэропланом. Машина, построенная с широким применением узлов от «Анасаля» под рядный мотор «Фиат» мощностью 100 л.с, задумывалась как самолет сопровождения конницы, но в конечном итоге была принята в качестве учебной. В течение 1923-24 хозяйственного года (в те времена хозяйственный, или операционный, год не совпадал с календарным и начинался 1 октября) построили 30 «Хиони № 5». Предприятие в это время уже именовалось «Государственные авиационные мастерские № 7» (ГАМ № 7) и в дальнейшем занималось лишь ремонтом авиатехники. Сохраняет эту специализацию и по сей день его прямой наследник — предприятие Минобороны Украины «Одесавиаремсервис».

Примечания: [1] Все даты до 1 марта 1918 г. приведены по старому стилю. [2] Императорской и Королевской. Проект Retroplan.RU выражает признательность автору статьи за любезно предоставленные для электронной публикации материалы. |

|

|

|

|

| |

Производственная деятельность фирмы «Анатра»

Производственная деятельность фирмы «Анатра» искую показаться неоригинальным, но начать рассказ хочу с констатации общеизвестного факта: Одесса была одним из главных авиационных центров дореволюционной России. Четвертый по размерам (после Москвы, Санкт-Петербурга и Варшавы) город обладал достаточным количеством небедных людей, восприимчивых к техническим новшествам. Неудивительно, что уже 24 марта 1908 г. здесь был основан первый в империи аэроклуб, а с 1910 г. начались регулярные показательные полеты. Примерно в то же время на западной окраине, рядом с ипподромом, начали функционировать мастерские аэроклуба, занимавшиеся ремонтом, а также строительством самолетов по заказам частных лиц. Такие машины в большинстве представляли собой копии французских образцов. Например, по данным на октябрь 1912 г., в мастерских построили 14 аппаратов системы «Фарман», 3 — «Блерио» и работали над «Ньюпором».

искую показаться неоригинальным, но начать рассказ хочу с констатации общеизвестного факта: Одесса была одним из главных авиационных центров дореволюционной России. Четвертый по размерам (после Москвы, Санкт-Петербурга и Варшавы) город обладал достаточным количеством небедных людей, восприимчивых к техническим новшествам. Неудивительно, что уже 24 марта 1908 г. здесь был основан первый в империи аэроклуб, а с 1910 г. начались регулярные показательные полеты. Примерно в то же время на западной окраине, рядом с ипподромом, начали функционировать мастерские аэроклуба, занимавшиеся ремонтом, а также строительством самолетов по заказам частных лиц. Такие машины в большинстве представляли собой копии французских образцов. Например, по данным на октябрь 1912 г., в мастерских построили 14 аппаратов системы «Фарман», 3 — «Блерио» и работали над «Ньюпором». В те времена лишь Военное ведомство могло обеспечить более-менее крупными заказами зарождавшуюся авиационную промышленность. Это прекрасно понимал секретарь Одесского аэроклуба, банкир и летчик-спортсмен итальянец по происхождению Артур Анатра. 18 октября 1912 г. он направил в Главное управление Генерального штаба (ГУГШ) письмо, в котором отмечал, что снижение интереса среди частных лиц к авиации привело к сокращению заказов для мастерских; заказы же от клубной авиашколы и так были невелики. В связи с этим создалась опасность потери производственной базы и накопленного опыта. Чтобы избежать этого, Артур Анатра просил дать заказ на 5-10 самолетов за минимальную оплату. 2 ноября начальник воздухоплавательной части ГУГШ генерал-майор Шишкевич наложил на письмо следующую резолюцию: «Иметь в виду при распределении заказов. Так и ответить». В результате в проекте плана поставок на 1913 г. среди 79 самолетов значились и 4 «Фармана XVI» ценой по 8775 руб., предполагаемых к постройке в мастерских Одесского аэроклуба. В окончательном варианте плана количество заказываемых в Одессе самолетов возросло до пяти. Оформления контракта пришлось ждать более пяти месяцев — вероятно, это время потребовалось для перерегистрации мастерских аэроклуба в частное предприятие. Точную дату изменения статуса определить не удалось, но указанный контракт был подписан 10 июня 1913 г. уже с А. Анатрой как предпринимателем, а не представителем аэроклуба.

В те времена лишь Военное ведомство могло обеспечить более-менее крупными заказами зарождавшуюся авиационную промышленность. Это прекрасно понимал секретарь Одесского аэроклуба, банкир и летчик-спортсмен итальянец по происхождению Артур Анатра. 18 октября 1912 г. он направил в Главное управление Генерального штаба (ГУГШ) письмо, в котором отмечал, что снижение интереса среди частных лиц к авиации привело к сокращению заказов для мастерских; заказы же от клубной авиашколы и так были невелики. В связи с этим создалась опасность потери производственной базы и накопленного опыта. Чтобы избежать этого, Артур Анатра просил дать заказ на 5-10 самолетов за минимальную оплату. 2 ноября начальник воздухоплавательной части ГУГШ генерал-майор Шишкевич наложил на письмо следующую резолюцию: «Иметь в виду при распределении заказов. Так и ответить». В результате в проекте плана поставок на 1913 г. среди 79 самолетов значились и 4 «Фармана XVI» ценой по 8775 руб., предполагаемых к постройке в мастерских Одесского аэроклуба. В окончательном варианте плана количество заказываемых в Одессе самолетов возросло до пяти. Оформления контракта пришлось ждать более пяти месяцев — вероятно, это время потребовалось для перерегистрации мастерских аэроклуба в частное предприятие. Точную дату изменения статуса определить не удалось, но указанный контракт был подписан 10 июня 1913 г. уже с А. Анатрой как предпринимателем, а не представителем аэроклуба. асштабное расширение производственной базы предприятия началось весной 1914 г. В результате проведенных работ к 1916 г, кроме находившихся возле ипподрома старых мастерских, действовали слесарное и штамповочное отделения на Канатной улице, механическое — на Французском бульваре, деревообделочное — возле Пересыпи. В 12 верстах от Одессы, на Стрельбищенском поле, возвели новый заводской комплекс со сварочным, сборочным, малярным и другими цехами, складами, ангарами и аэродромом. Для сообщения с городом построили железнодорожную ветку. Здесь собирали самолеты «Анаде» и «Анасаль», а в отделении на Канатной улице — «Фарманы» и «Вуазены». Общая площадь территории одесского завода вместе с аэродромом составляла 240000 кв. саженей, площадь строений — почти 3000 кв. саженей. Предприятие располагало 131 станком и 29 двигателями общей мощностью 230 л.с. Численность его коллектива достигла пика к началу 1918 г., составив 1900 рабочих и свыше 230 служащих (для сравнения: в июле 1914 г. трудились всего 95 рабочих).

асштабное расширение производственной базы предприятия началось весной 1914 г. В результате проведенных работ к 1916 г, кроме находившихся возле ипподрома старых мастерских, действовали слесарное и штамповочное отделения на Канатной улице, механическое — на Французском бульваре, деревообделочное — возле Пересыпи. В 12 верстах от Одессы, на Стрельбищенском поле, возвели новый заводской комплекс со сварочным, сборочным, малярным и другими цехами, складами, ангарами и аэродромом. Для сообщения с городом построили железнодорожную ветку. Здесь собирали самолеты «Анаде» и «Анасаль», а в отделении на Канатной улице — «Фарманы» и «Вуазены». Общая площадь территории одесского завода вместе с аэродромом составляла 240000 кв. саженей, площадь строений — почти 3000 кв. саженей. Предприятие располагало 131 станком и 29 двигателями общей мощностью 230 л.с. Численность его коллектива достигла пика к началу 1918 г., составив 1900 рабочих и свыше 230 служащих (для сравнения: в июле 1914 г. трудились всего 95 рабочих). плоть до 1916 г. основу производственных программ «Анатры» составляли самолеты французской разработки. Значительный объем приходился на «Вуазены». Свои первые машины этого типа «Анатра» должна была построить в соответствии с контрактом № 4995/1785 от 10 марта 1915 г. на общую сумму 550 288 руб. Он предусматривал поставку 30 аппаратов модели «Вуазен L» по цене 10000 руб. за единицу (без стоимости двигателей и вооружения, предоставляемых заказчиком), а также комплектов запчастей. К середине февраля 1916 г. удалось подписать еще 2 контракта (№№ 20346 и 18917), предусматривавших выпуск 170 «Вуазенов». Цена одного самолета постепенно возросла до 13500 руб., что считалось стандартом для приобретаемых военным ведомством двухместных аппаратов «корпусного типа», независимо от их модели.

плоть до 1916 г. основу производственных программ «Анатры» составляли самолеты французской разработки. Значительный объем приходился на «Вуазены». Свои первые машины этого типа «Анатра» должна была построить в соответствии с контрактом № 4995/1785 от 10 марта 1915 г. на общую сумму 550 288 руб. Он предусматривал поставку 30 аппаратов модели «Вуазен L» по цене 10000 руб. за единицу (без стоимости двигателей и вооружения, предоставляемых заказчиком), а также комплектов запчастей. К середине февраля 1916 г. удалось подписать еще 2 контракта (№№ 20346 и 18917), предусматривавших выпуск 170 «Вуазенов». Цена одного самолета постепенно возросла до 13500 руб., что считалось стандартом для приобретаемых военным ведомством двухместных аппаратов «корпусного типа», независимо от их модели.

огическим шагом А. Анатры стала организация конструкторского отдела. Несмотря на наличие собственных инженерных кадров, ставка была сделана на иностранных специалистов. На должность главного конструктора пригласили француза Э.А. Декампа (в России было принято написание «Декан» — именно его будем придерживаться и мы). Вероятно, готовых конструкторских решений он предложить не мог, поэтому для внедрения в производство буквально накануне Первой мировой войны у немецкой фирмы «Авиатик» приобрели проект «легкого кавалерийского самолета» Р20 — одного из немногих германских аэропланов, спроектированных под ротативный двигатель. При адаптации к условиям местного

огическим шагом А. Анатры стала организация конструкторского отдела. Несмотря на наличие собственных инженерных кадров, ставка была сделана на иностранных специалистов. На должность главного конструктора пригласили француза Э.А. Декампа (в России было принято написание «Декан» — именно его будем придерживаться и мы). Вероятно, готовых конструкторских решений он предложить не мог, поэтому для внедрения в производство буквально накануне Первой мировой войны у немецкой фирмы «Авиатик» приобрели проект «легкого кавалерийского самолета» Р20 — одного из немногих германских аэропланов, спроектированных под ротативный двигатель. При адаптации к условиям местного а фирме «Анатра» был спроектирован ряд интересных самолетов, часть из которых осталась в единичных экземплярах, а часть так и не сошла с чертежных досок. Большинство из них представляло собой производные от конструкции «Анатра» Д. В частности, летом 1916 г. на испытания вышел трехмоторный самолет, поначалу фигурировавший в переписке как «большой аппарат», а впоследствии получивший обозначение «Анатра» ДЕ. Он представлял собой достаточно большой биплан с 140-сильным «Сальмсоном» в носовой части фюзеляжа и двумя 80-сильными «Ронами» с толкающими винтами в гондолах, находившихся в межкрыльевом пространстве. Наличие трех стрелковых установок, две из которых располагались в носовых частях гондол, обеспечивало почти круговой обстрел. Но в первом же полете 23 июня «большой аппарат» потерпел аварию и получил серьезные повреждения. Работы по нему решили свернуть.

а фирме «Анатра» был спроектирован ряд интересных самолетов, часть из которых осталась в единичных экземплярах, а часть так и не сошла с чертежных досок. Большинство из них представляло собой производные от конструкции «Анатра» Д. В частности, летом 1916 г. на испытания вышел трехмоторный самолет, поначалу фигурировавший в переписке как «большой аппарат», а впоследствии получивший обозначение «Анатра» ДЕ. Он представлял собой достаточно большой биплан с 140-сильным «Сальмсоном» в носовой части фюзеляжа и двумя 80-сильными «Ронами» с толкающими винтами в гондолах, находившихся в межкрыльевом пространстве. Наличие трех стрелковых установок, две из которых располагались в носовых частях гондол, обеспечивало почти круговой обстрел. Но в первом же полете 23 июня «большой аппарат» потерпел аварию и получил серьезные повреждения. Работы по нему решили свернуть.

ля расширения производственных возможностей и удовлетворения возросших потребностей Российского императорского воздушного флота в начале 1916 г. было принято решение о создании т.н. «параллельного отделения» фирмы в Симферополе. 7 марта подписали контракт № 39000, в соответствии с которым «Анатра» обязалась в течение шести месяцев возвести в Симферополе завод со среднемесячной производительностью 20 самолетов. Финансирование частично осуществлялось из госбюджета: было выделено в качестве безвозвратного пособия почти 300 тыс. руб. и еще около 340 тыс. — как беспроцентный кредит. Остальные затраты нес предприниматель.

ля расширения производственных возможностей и удовлетворения возросших потребностей Российского императорского воздушного флота в начале 1916 г. было принято решение о создании т.н. «параллельного отделения» фирмы в Симферополе. 7 марта подписали контракт № 39000, в соответствии с которым «Анатра» обязалась в течение шести месяцев возвести в Симферополе завод со среднемесячной производительностью 20 самолетов. Финансирование частично осуществлялось из госбюджета: было выделено в качестве безвозвратного пособия почти 300 тыс. руб. и еще около 340 тыс. — как беспроцентный кредит. Остальные затраты нес предприниматель. чень характерный для авиапромышленности России острый «моторный голод» вынуждал искать пути увеличения объемов собственного производства двигателей для снижения зависимости от импорта. С этой целью в 1916 г. начали строительство нескольких предприятий, в т.ч. и завода А. Анатры в Симферополе. 6 июля был подписан контракт № 32009/3367, предусматривавший сооружение и запуск к 1 апреля 1917 г. предприятия расчетной производительностью 300 моторов в год. Для производства выбрали один из наиболее совершенных моторов — 200-сильный «Испано-Сюиза». Цену за экземпляр определили в 20000 руб. Финансирование строительства частично осуществлялось за счет кредита под 5% годовых (400000 руб. сроком на 7 лет). Кроме того, предусматривалась выплата аванса в размере 32,5% от стоимости сразу же заказанных двухсот моторов.

чень характерный для авиапромышленности России острый «моторный голод» вынуждал искать пути увеличения объемов собственного производства двигателей для снижения зависимости от импорта. С этой целью в 1916 г. начали строительство нескольких предприятий, в т.ч. и завода А. Анатры в Симферополе. 6 июля был подписан контракт № 32009/3367, предусматривавший сооружение и запуск к 1 апреля 1917 г. предприятия расчетной производительностью 300 моторов в год. Для производства выбрали один из наиболее совершенных моторов — 200-сильный «Испано-Сюиза». Цену за экземпляр определили в 20000 руб. Финансирование строительства частично осуществлялось за счет кредита под 5% годовых (400000 руб. сроком на 7 лет). Кроме того, предусматривалась выплата аванса в размере 32,5% от стоимости сразу же заказанных двухсот моторов. олитические потрясения осени 1917 г., на первый взгляд, не особенно сказались на деятельности «Анатры». Продолжалась сдача самолетов (правда, довольно вяло), велась переписка с УВВФ о предоставлении кредитов и подписании новых контрактов. Несмотря на провозглашение в ноябре Украинской Народной Республики (УНР), представители фирмы имели сношения лишь с петроградскими властями. Однако подписание перемирия с государствами германского блока и начало мирных переговоров в Бресте вынудило руководство фирмы задуматься о послевоенном будущем. 24 января 1918 г. А. Анатра направил в УВВФ предложение достроить часть находившихся в производстве «Анасалей» в почтовом варианте. Приведенные расчеты показывали, что с полезной нагрузкой 8-10 пудов и одним пилотом самолет сможет преодолеть без посадки 400 км со средней скоростью 130 км/ч. Но 21 марта УВВФ вынесло вердикт: «Ходатайство завода Анатра за несвоевременностью отклонить». Тем не менее, в некоторых советских документах среди самолетов, принятых в 1918 г., фигурируют 4 машины «Анатры» — возможно, в начале года все-таки было сдано несколько «Анасалей».

олитические потрясения осени 1917 г., на первый взгляд, не особенно сказались на деятельности «Анатры». Продолжалась сдача самолетов (правда, довольно вяло), велась переписка с УВВФ о предоставлении кредитов и подписании новых контрактов. Несмотря на провозглашение в ноябре Украинской Народной Республики (УНР), представители фирмы имели сношения лишь с петроградскими властями. Однако подписание перемирия с государствами германского блока и начало мирных переговоров в Бресте вынудило руководство фирмы задуматься о послевоенном будущем. 24 января 1918 г. А. Анатра направил в УВВФ предложение достроить часть находившихся в производстве «Анасалей» в почтовом варианте. Приведенные расчеты показывали, что с полезной нагрузкой 8-10 пудов и одним пилотом самолет сможет преодолеть без посадки 400 км со средней скоростью 130 км/ч. Но 21 марта УВВФ вынесло вердикт: «Ходатайство завода Анатра за несвоевременностью отклонить». Тем не менее, в некоторых советских документах среди самолетов, принятых в 1918 г., фигурируют 4 машины «Анатры» — возможно, в начале года все-таки было сдано несколько «Анасалей». ольшевистские власти в своем отношении к заводам А. Анатры руководствовались декретом Совнаркома от 26 июня 1918 г., в соответствии с которым все предприятия авиапромышленности подлежали национализации. В полной мере воплотить это решение в жизнь удалось лишь в 1920 г., когда в Одессе окончательно утвердилась советская власть. Для авиазавода это не означало ничего хорошего — самое современное оборудование вывезли в Россию, а часть зданий передали гражданским организациям. Предприятие, получившее название «Государственный авиационный завод № 11» (ГАЗ № 11), вошло в подчинение Главного управления объединенных авиапромышленных заводов (Главкоавиа). Особых надежд на возобновление производства в прежних объемах не было. Тем не менее, группа специалистов во главе с В. Хиони попыталась реанимировать предприятие. В июле 1920 г. удалось получить «добро» на продолжение работ по аэроплану «Анадва», получившему наименование «Хиони № 4». Самолет отремонтировали, оснастили более мощными «Сальмсонами» в 160 л.с, внесли некоторые другие изменения в конструкцию. В 1921-23 гг. машину испытывали в Одессе и Москве, но советские военные признали ее устаревшей, отказавшись от серийного производства.

ольшевистские власти в своем отношении к заводам А. Анатры руководствовались декретом Совнаркома от 26 июня 1918 г., в соответствии с которым все предприятия авиапромышленности подлежали национализации. В полной мере воплотить это решение в жизнь удалось лишь в 1920 г., когда в Одессе окончательно утвердилась советская власть. Для авиазавода это не означало ничего хорошего — самое современное оборудование вывезли в Россию, а часть зданий передали гражданским организациям. Предприятие, получившее название «Государственный авиационный завод № 11» (ГАЗ № 11), вошло в подчинение Главного управления объединенных авиапромышленных заводов (Главкоавиа). Особых надежд на возобновление производства в прежних объемах не было. Тем не менее, группа специалистов во главе с В. Хиони попыталась реанимировать предприятие. В июле 1920 г. удалось получить «добро» на продолжение работ по аэроплану «Анадва», получившему наименование «Хиони № 4». Самолет отремонтировали, оснастили более мощными «Сальмсонами» в 160 л.с, внесли некоторые другие изменения в конструкцию. В 1921-23 гг. машину испытывали в Одессе и Москве, но советские военные признали ее устаревшей, отказавшись от серийного производства.